荔枝树下,幸福人家。 彭镇强 摄

荔枝树下,幸福人家。 彭镇强 摄

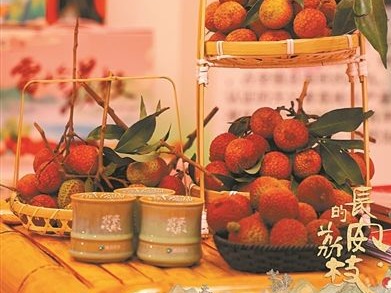

在中华文明的诗意叙事中,能让文人墨客魂牵梦萦的南国珍果,非荔枝莫属。翻开泛黄的诗笺,多少锦绣文章为这红绡玉肌的佳果挥毫,而其中最引人的篇章,当属苏东坡与杨贵妃这两阙“荔枝传奇”。

绍圣元年,仕途失意的苏东坡被贬谪至岭南惠州。初至南荒,他郁郁寡欢,失落感挥之不去。在他愁绪难解之际,岭南荔枝翩然而至。那晶莹剔透的果肉,轻轻一咬便琼浆迸溅,甘甜沁人心脾,令他眉目舒展,烦忧尽消。

自此,荔枝便成了苏东坡的精神慰藉。他常漫步荔枝林中,见满树红绡便心生欢喜。兴之所至,随手采撷一颗入口,诗兴随之涌动:“罗浮山下四时春,卢橘杨梅次第新。日啖荔枝三百颗,不辞长作岭南人。”在这异乡客地,荔枝温暖了诗人的心,为他开启了随遇而安的境界,让他在宦海沉浮中觅得一方净土。

然岭南民谚有云:“一啖荔枝三把火。”此物性热,虽甘美莫名,却不宜多食。将苏子“日啖三百”与民谚并观,更显其豁达胸襟。世人遇挫多怨天尤人,而东坡居士却以“逆行”之姿,将苦涩人生嚼出甘甜,将一手烂牌打成王炸,“日啖荔枝三百颗”的豪语,非是饕客的夸张,而是谪居者对命运的诗意反抗——以三百颗甜荔对冲人生的苦厄。此般境界,谁不叹服?

另一位与荔枝结下不解之缘的,当属盛唐佳人杨玉环。这位绝代佳人与荔枝的故事,堪称一部“水果传奇”。

作为唐玄宗最为宠爱的妃子,杨贵妃独嗜荔枝之味。然长安地处北方,不产此物。为博红颜一笑,玄宗不惜举国之力运送荔枝。关于荔枝来源,一说产自四川合江,此地素有“中国晚熟荔枝之乡”美誉;亦有考证认为可能来自岭南高州,这与高力士的乡谊不无关系。高力士本为岭南冯氏后裔,冼夫人的六世孙。其家族世居高州,此地正是荔枝名产区。作为促成玄宗与贵妃姻缘的媒人,高力士极可能是荔枝入宫的引荐者。

荔枝古称“离枝”,取“离枝即变”之意:“一日而色变,二日而香变,三日而味变。”为保荔枝鲜度,古人可谓绞尽脑汁。南方官宦冬季储冰于深窖,夏日取用;更以硝石制冰之法,利用硝酸钾溶于水时的吸热特性,制成“简易化学冰箱”。驿卒快马加鞭,日夜兼程,只为一骑红尘妃子笑。这般劳民伤财,终成千古话柄。

荔枝(Litchi chinensis)无患子科乔木,这一原生于中国南方的古老树种,不仅以甘美多汁的果实闻名于世,其木材更是兼具实用与美学的珍贵资源。作为全球最大的荔枝生产国,中国在荔枝栽培史上留下了浓墨重彩的一笔,而荔枝木的开发利用,则进一步展现了这一物种的多元价值。

中国荔枝栽培历史可追溯至两千多年前的汉代,如今广东、广西、福建、海南等地仍是主产区。荔枝品种丰富,从“妃子笑”“桂味”到“糯米糍”,各具风味,成为夏季果市的明星。

荔香静思。李伟文 摄

荔香静思。李伟文 摄

荔枝树生长缓慢,木质致密坚硬,纹理细腻,色泽温润,是上等的家具与工艺用材。其特性包括:

耐久防蛀:荔枝木富含天然油脂,耐腐蚀、抗虫蛀,尤其适合制作户外家具或建筑构件。

纹理独特:心材呈红褐色,带有深浅相间的天然花纹,抛光后光泽典雅,常用于高档木雕、乐器或装饰面板。

文化象征:在岭南传统中,荔枝木被视为吉祥之材,旧时农民以其做犁把,大户人家喜用其制作婚床、匾额,寓意“红火圆满”。

荔枝树的综合利用体现了传统农业的可持续理念:

果木兼用:老荔枝树结果能力下降后,可转而取材制器,实现经济价值最大化。

生态效益:荔枝林兼具经济林与生态林功能,其茂密树冠能涵养水土,改善局部气候。

如今,随着工艺技术的发展,荔枝木的应用更趋多元,从茶盘、手串等文创产品到现代简约家具,这一“果中贵族”的木质遗产正被重新诠释。

同为岭南粤西之地的湛江,虽不及茂名荔枝声名显赫,却也自有渊源。

本地的野生荔枝种群集中分布于廉城东郊约6公里处的谢鞋山,形成我国内陆现存的唯一连片原始野生荔枝群落,面积(2025年数据)为510亩。野荔枝树高可达十余米,果实单果重约30克,果皮暗红色,核小肉厚(可食率80%以上),肉质清甜。该种群存世可能超过2000年。唐代诗词及贾祖璋《南州六月荔枝丹》均提及为其原产地证明。现存谢鞋山有明代杨钦栽植荔枝的遗迹,衍生出“谢鞋村”等地名文化。

本地有东坡岭、苏二村等地名,都说与东坡居士相关。这二处皆以种植荔枝闻名。当年赤坎“双孖塘”旧庭院的荔枝林,虽果实略酸,产量不高,却承载着特殊年代的记忆。如今海滨宾馆园林深处的老荔枝树,果实虽小,也延续着历史的脉络。近二十年来,随着桂味、鸡嘴等优质品种的推广,湛江荔枝正焕发新生。

红绡玉肌的岭南佳果,不仅承载着文人的风骨,更见证着历史的变迁。从东坡的“日啖三百”到贵妃的“红尘一笑”,荔枝串起的不仅是甘甜的滋味,更是一段段动人的文化记忆。