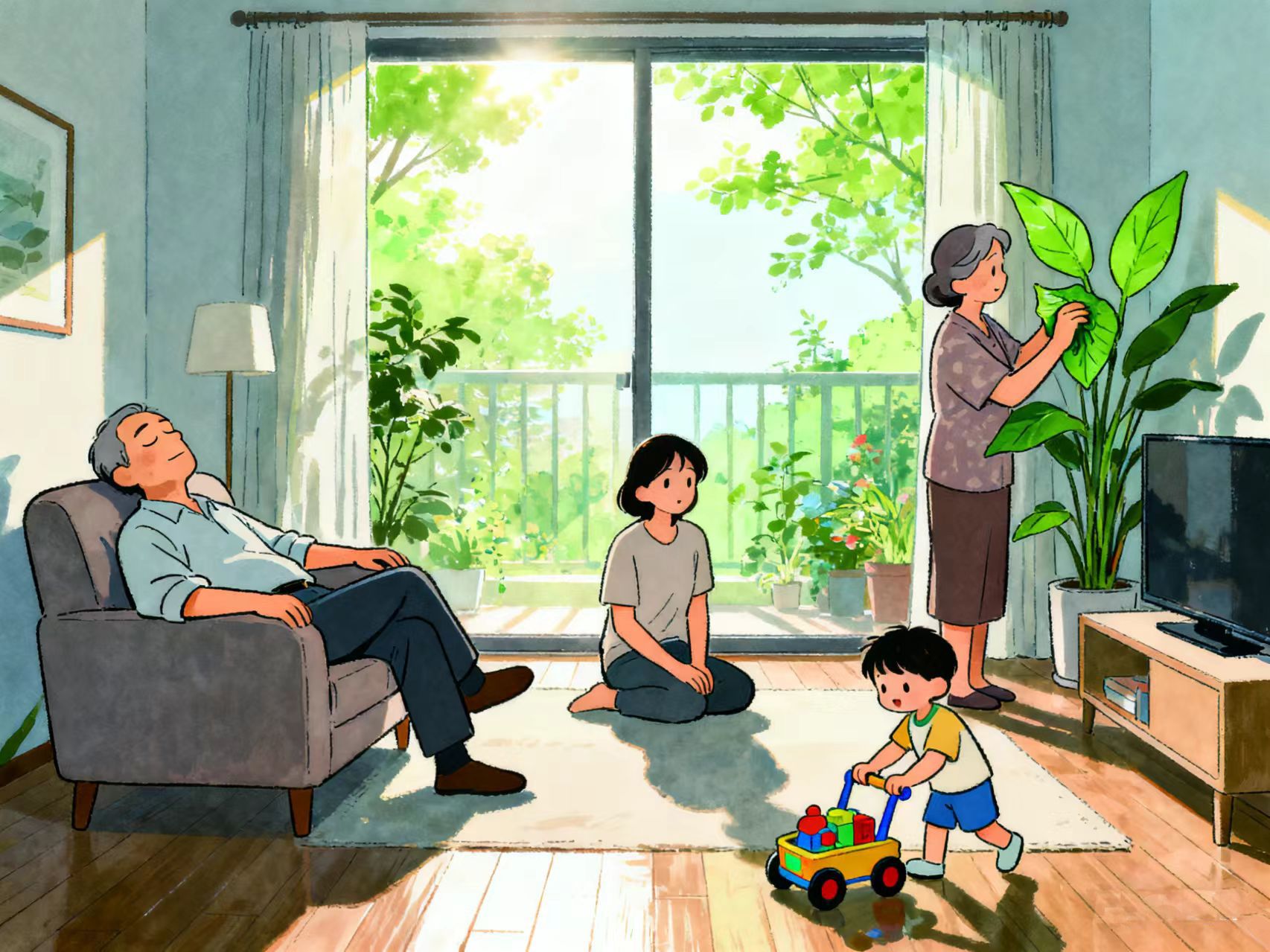

去年重阳节前夜,我带着三个孩子回到父母家。三岁的小女儿一进门就扑向外婆:“明天要爬山吗?”母亲笑着摇头:“湛江没有山,我们明天做田艾籺。”厨房里,父亲正将糯米粉倒进盆里,雪白的粉末飞扬起来,在灯光下像极了故乡的尘埃。

这尘埃,让我恍惚看见了二十年前的另一个厨房。

那是乡下奶奶的老屋,砖灶总冒着青烟。每年重阳前三天,奶奶就开始忙活。她做的松糕,在十里八乡都有名。那时的我,总蹲在门槛上,看她把糯米粉细细筛过,手臂一起一落,像在完成某种古老的仪式。她的手布满老茧,关节因常年劳作而变形,可一碰到那些粉,就突然变得轻盈而精准。

“做田艾籺很琐碎的,但孩子们喜欢吃,我也喜欢做。”奶奶一边铺粉一边说,她的话带着浓重的吴川口音,每个字都像在糯米粉里滚过。她在盆里撒上不同的馅料——花生碎、萝卜干、白芝麻、虾皮、瓜子仁、椰丝。

那时的重阳节,天还没亮,奶奶就起床蒸田艾籺。第一笼田艾籺出锅时,满屋都是田艾草的甜香。她一定先拿出第一批,用艾叶包了,让我给村里的五保户李奶奶送去。我总是不情愿——我想第一个尝到糕的味道。“敬老敬老,”奶奶拍拍我的头,“就是要先敬别人的老。”

如今,奶奶已经走了十二年。她走后,重阳节的田艾籺也跟着消失了。母亲尝试做过几次,总说不对味。直到有了孙辈,她才重新拾起这门手艺。

第二天重阳,孩子们给外公外婆按摩。小女儿的小手在父亲背上胡乱敲打,老人却舒服地眯起眼睛。我想起小时候,我也这样给奶奶捶过背。她的手艺、她的田艾籺会消失,但她教会我的那种温柔,却通过我的孩子的手,继续在这个世界传递。

傍晚,母亲的新式田艾籺出锅了。她创新地加入了现在流行的肉松,孩子们吃得满嘴留香。

“好吃吗?”母亲问。

小女儿用力点头:“比买的好吃!”

“因为这里面有爱呀。”大儿子老气横秋地说。

我们都笑了。夕阳从厨房的窗户斜射进来,照在那些雪白的米粉上,照在母亲含笑的眼睛里。我突然意识到,奶奶的田艾籺从未真正消失——它只是换了一种形式,从具体的食物,变成了抽象的爱;从有形的技艺,变成了无形的家风。

重阳节又叫老人节。但在我们家,它更像是“传承节”。在这一天,我们不仅敬老人,更敬那种让生命得以延续的力量。

夜幕降临,孩子们围着外公外婆听故事。阳台上,去年重阳种下的菊花正开得灿烂。在吴川,我们不需要登高避灾,因为爱,已经把我们托举到足够的高度;在吴川,我们不需要插茱萸,因为代代相传的温暖,就是最灵验的护身符。

九月初九,籺香依旧。而我知道,总有一天,我的孩子们也会在某个重阳的厨房里,把这份香,这份爱,继续传递下去。直到地老天荒。