十余年间,广州湾历史民俗馆馆长胡贤光从民间搜集抗战时期广州湾的商业金融票据,如今已攒下6000多张。这些票据种类繁多、内容详实,如同一把把钥匙,能打开昔日“南方商埠明珠”繁盛过往的大门。日前,由他主持的《抗战时期广州湾商业金融票据汇编》项目,成功入选国家图书馆“革命文献与民国时期文献保护计划”。

胡贤光在广州湾历史民俗馆。

胡贤光在广州湾历史民俗馆。

票据密码:每一张都是“活历史”

秋意渐深,赤坎老街的法国枇杷树的叶子开始变黄,映衬着古玩城那面斑驳的山墙。阳光从木窗口照进二楼的一间工作室,胡贤光正站在临窗的书架边,沐浴着日光,随手从一排整齐摆放的文件夹中抽出一本,缓缓翻开。

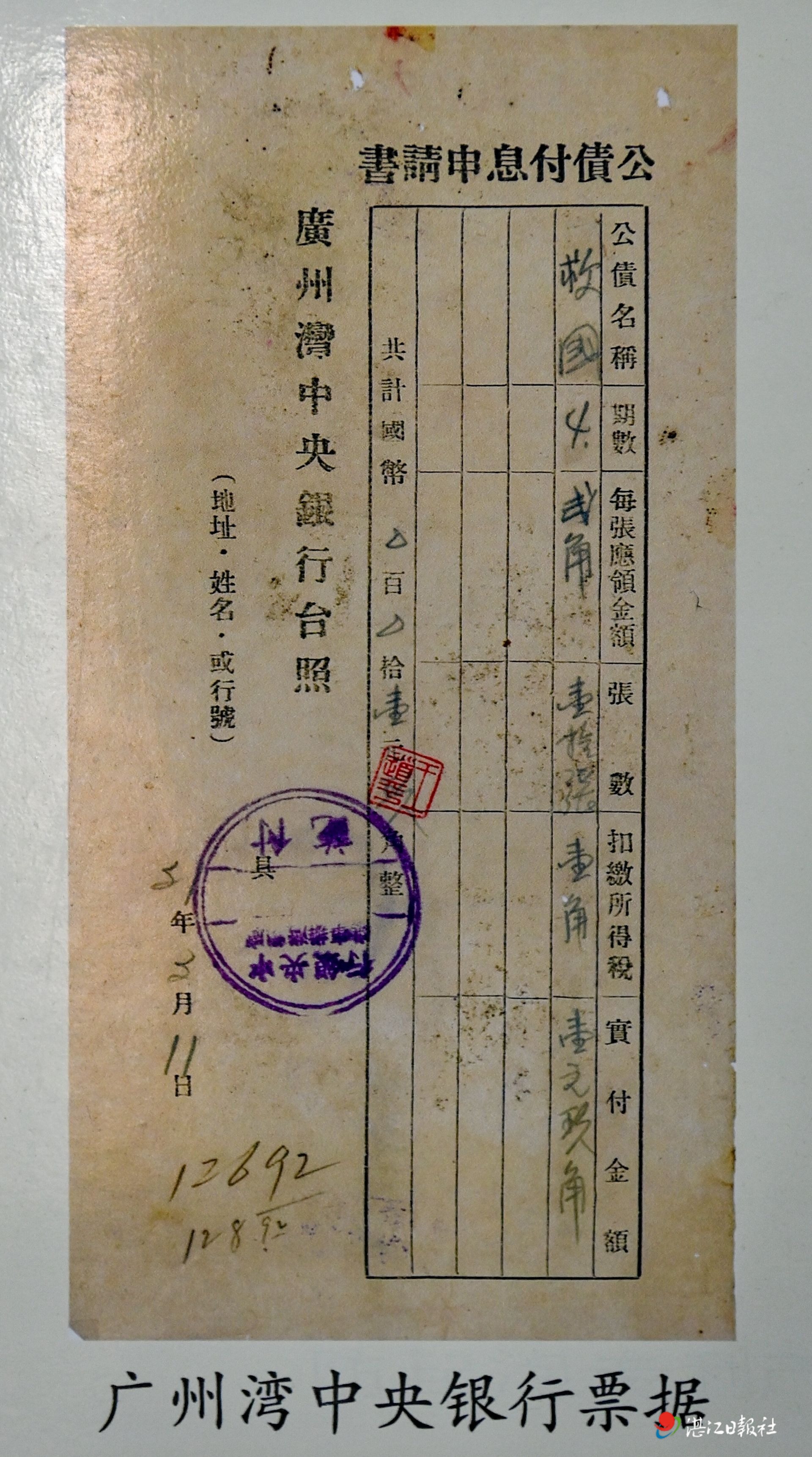

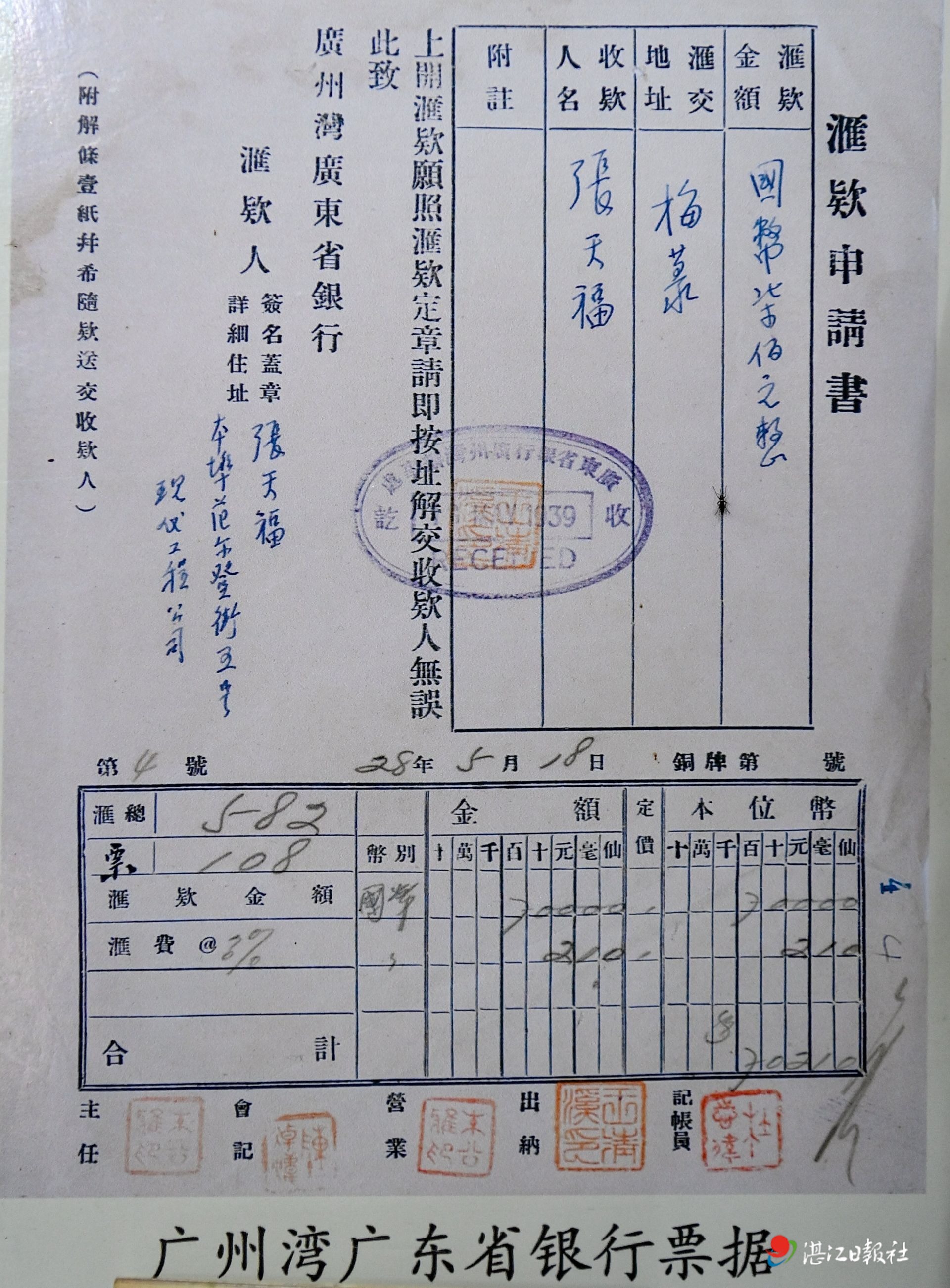

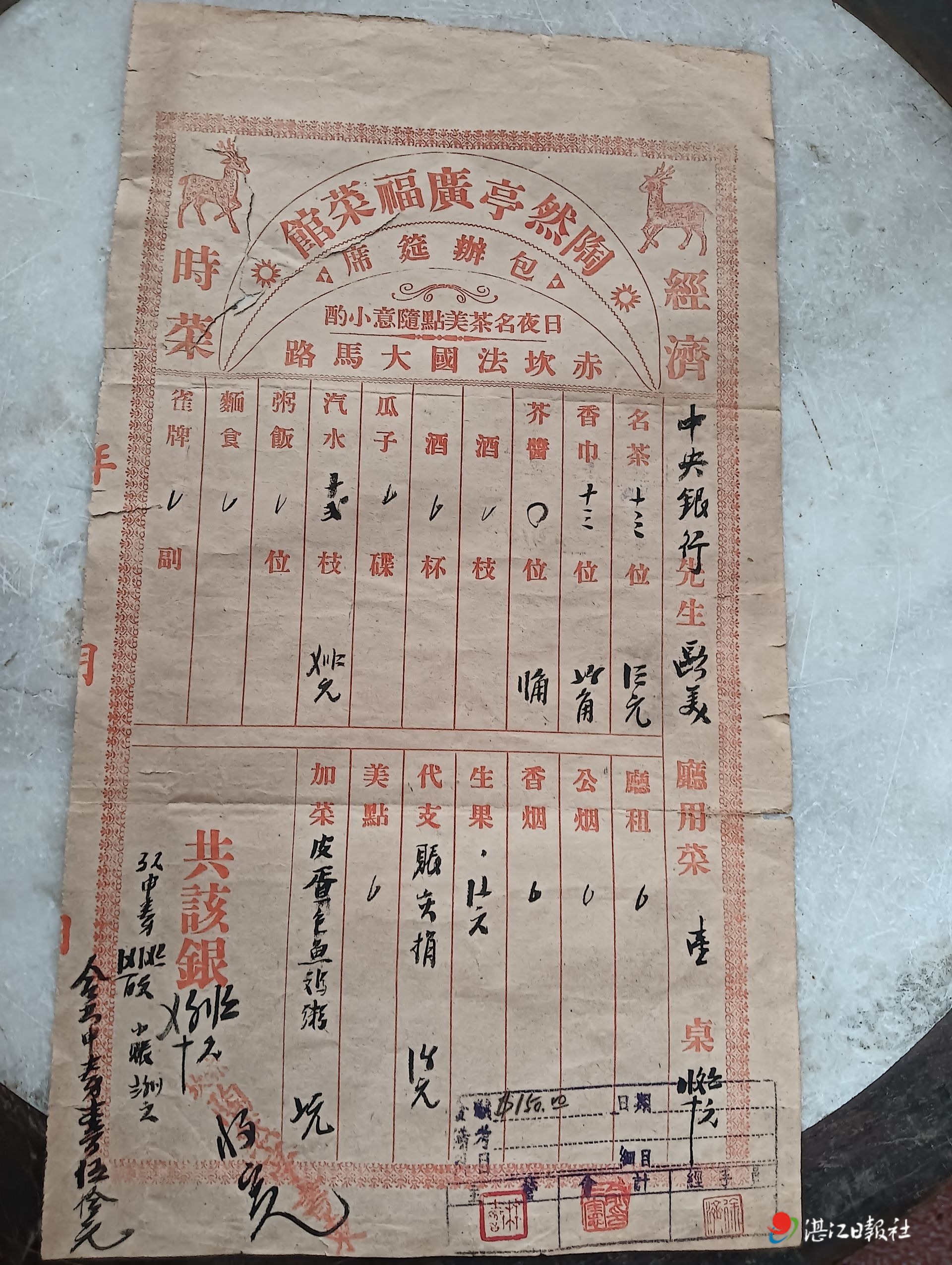

刹那间,仿佛穿越了时空——酒家的消费单、菜馆的点菜单、旅行社的业务凭证、银行的存取款单据、药铺的药方票据、邮局的汇款单、书店的购书发票……一张张泛黄的纸页薄如蝉翼,却承载着沉甸甸的历史。上面用娟秀或刚劲的字迹,清晰记录着时间、地点、人物、事由和金额,每一个字符都像是历史的光影,烙印着赤坎古商埠最鲜活的商业记忆,默默见证着抗战时期广州湾的风云变幻。

这6000多张票据,每张都盖着独特的印章,用漂亮的毛笔字清清楚楚地标注着消费内容,没有两张是完全相同的。它们如同琥珀,凝固了一个个珍贵的历史瞬间——

1942年的一天,中央银行的13位客人走进位于法国大马路的陶然亭广福菜馆。他们点了一盘新鲜水果,还点了一锅香气四溢的皮蛋生鱼鸡粥。娟秀的小楷在票据上留下印记,记录下当天这顿消费共计50元。更难得的是,这张单据长达38厘米,在现存的广州湾票据中,如此大尺寸的极为少见。

1947年9月,一位林先生来到新开的“十全大药房”,买了一瓶“火水”,花费国币1.91元。这看似平常的消费,却藏着普通人在那个年代的生活日常。

1947年9月,中央银行需要订制纱窗,便找到了现代建筑公司,一口气订了两个。票据上“国币22000元”的字样格外醒目,从这小小的一笔交易中,不难看出当时家居建筑业的蓬勃兴盛。

1941年底,广东银行在皇后酒家宴客。滑鸡丝翅、虫草水甲、金华玉树鸡、清蒸海鲜、桂花鱼肚、生油鹌鹑、生根田鸡、红烧鲍脯……菜单上,一道道粤式佳肴清晰可见,字里行间仿佛能闻到饭菜的香气,勾勒出粤式盛宴的精致与讲究。

1949年,客人林公兆入住南华大酒店,5天的房费是15元。这简单的数字背后,是当时酒店行业运营的缩影,也是广州湾商旅往来的见证。

每一张票据,都像一个时光胶囊,封存着一段独一无二的“活历史”,等待着人们去翻阅、去解读。

6000多张票据见证商业繁荣

胡贤光与广州湾的历史有着深厚的缘分,多年来,他已经收集了数千件广州湾时期的民俗物件。2014年,在政府的大力支持下,他在赤坎老街的广州湾历史民俗博物馆开门迎客,让更多人有机会了解那段历史。而收集商业金融票据,是他近十年才开启的新事业。

“票据是纸质的东西,特别容易损坏,保存起来难度很大,所以现在存世的很少,平时很难见到。”胡贤光回忆起收集票据的缘起,眼中满是感慨。一次偶然的机会,他在网上看到有人出售广州湾时期的票据,那一刻,他仿佛被某种力量吸引,从此四处搜寻。从网络到民间,他从不放过任何一张,多年下来竟不知不觉收集了6000多张。

研究广州湾历史多年,胡贤光清楚这些票据的价值。抗战期间,广州湾因为未被日军占领,成为了一片“孤岛”,大量的人口、资本纷纷涌入这里,赤坎的商业也因此迎来了空前繁荣,各类商号、店铺、行栈遍布街巷。从1942年印制的《赤坎古商埠商号汇编》中就能看出,当时商号集中的核心区域在民主路、民生路、民权路一带,金银首饰店、百货店、布匹店、药店、书店一家挨着一家;中山路更是当时的商业黄金地段,热闹非凡;胜利路沿线也分布着很多重要的商铺和公司;水井头片区则是粮食、咸鱼、土特产等货物的集散地,货栈和批发商行随处可见。

随着收集的票据越来越丰富,它们与胡贤光已有的历史老物件形成了完美的互证。比如,在这些票据中,与报纸相关的就有几十种。大光报、大公报等数十种报纸的订阅记录,都能在其中找到踪迹。从票据的种类和内容可以推断,抗战时期广州湾是一个信息枢纽,当时广州湾的报业和印刷业十分发达,群众阅读渠道非常丰富。

聊到这里,胡贤光忍不住分享了一个关于旧报纸的温暖故事。十几年前,他在大通街的垃圾桶边,发现了一个快要散架的民国旧脸盆架。他将其捡回,小心翼翼地撬开脸盆架上的镜子,意外地发现镜子后面垫着一张上世纪四十年代的《湛江日报》。更让他惊喜的是,报纸头版上竟然刊登着他爷爷胡静澜经营的联合书局的广告。那一刻,胡贤光感觉时光仿佛瞬间穿越,爷爷的身影仿佛就在眼前,正微笑着向他点头,这份跨越时空的重逢,让他内心充满了感动。

除了票据和报纸,电报单也藏着许多不为人知的故事。有的电报单上印着四位数的电码,发电地址写着重庆、上海、南京这些当年的重要城市。看着这些电报单,胡贤光有时会忍不住猜想:“这里面会不会藏着战时的重要情报呢?”

根据不完全考证,广州湾时期的商号大约有3000多个。而这6000多张盖着不同商号印章的票据,就像一个个鲜活的印记,留下了各行各业的经营痕迹,成为那个特定历史时期商贸繁荣最有力的注脚。

薪火之愿:让历史实证“永存”

生于书香世家的胡贤光,对历史文化有着特殊的感情,也知道实证的重要。“历史不能只靠口头讲述,必须要有实实在在的实物证据,才能让后人真正了解过去。”正是这份对历史文化的敬畏与珍视,让他早早地成为了一名“拾宝人”。

旧马灯、煤油灯、旧灯箱、老木雕、石磨、酒缸、古币……只要是与广州湾历史相关的老物件,他都会当成宝贝收藏。渐渐地,他捡回来的“藏品”越来越多,家里的客厅堆不下了,就堆到阳台,到最后,连床底下都塞满了旧报纸和各种老物件。

2014年,在政府的支持下,广州湾历史民俗馆正式开馆。馆内展出了胡贤光收藏的上千件广州湾时期的老物件,并且免费向市民和游客开放。这座位于赤坎老街核心区域的民俗馆,很快就成为了当地的一座“文化地标”,也成为了人们了解广州湾历史的重要窗口,每天都有不少人慕名而来。

然而,随着年纪越来越大,胡贤光心中的一份隐忧也在不断加剧:他辛苦收集的数千件老物件和6000多张票据,在未来能否得到妥善的保存?能否传承下去?

“我现在有两个最大的愿望,一个是把广州湾历史民俗馆升级为广州湾历史博物馆,另一个就是顺利出版《抗战时期广州湾商业金融票据汇编》,把这些珍贵的票据以文献的形式永久保存下来。”胡贤光说。

之所以希望将民俗馆升级,是因为现在的民俗馆空间实在太小了,根本无法容纳日益增长的参观者。尤其是从去年开始,每到节假日,入馆人数每天都能突破3000人次,狭小的展馆里挤满了人,不仅影响参观体验,还存在安全隐患。再加上展馆所在的楼房已经年久失修,出于安全考虑,二楼的陈列展厅不得不暂停对观众开放,这让胡贤光十分无奈。

“现在的民俗馆只能陈列一千多件文物,我还有四千多件广州湾时期的文物,只能长期存放在库房里。如果能另建一座更大、更完善的广州湾历史博物馆,我愿意把它们展示出来,全力支持新馆的建设。”胡贤光说。

而关于出版票据汇编,虽然国家图书馆将该项目列入国家级文献保护计划,可以获得4.5万元出版经费支持,但经费缺口依然很大,这让胡贤光既期待又无奈。

“我这一辈子,在努力把历史的记忆一点一点捡回来、存下来。接下来希望有人能接过我手中的接力棒。”胡贤光一边说着,一边轻轻翻动着手中的票据。那些票据,仿佛在轻轻“呼吸”。它们不仅记录着赤坎古商埠的兴衰起落,也深藏着一位老馆长对历史文化解不开的情结。