2025年11月8日,我们迎来第二十六个中国记者节。千千万万记者是时代的记录者,用镜头捕捉瞬间,用文字讲述真实。他们的足迹遍布新闻现场,用敏锐的视角观察社会的脉动,以专业和热情,将真实呈现给公众。

对于怀揣新闻梦想的校园小记者而言,这个节日不仅是致敬前辈的时刻,更是审视初心、汲取力量、扬帆起航的新起点。让我们一同穿越历史烽烟,触摸时代脉搏,探寻记者节背后的精神密码。

节日溯源

“青记”成立之后,出版了《新闻记者》月刊。图为《新闻记者》创刊号。来源共产党员网

“青记”成立之后,出版了《新闻记者》月刊。图为《新闻记者》创刊号。来源共产党员网

硝烟弥漫中诞生的新闻组织

1937年7月7日,伴随着卢沟桥的阵阵炮响,日军发动了全面侵华战争。北平、天津陆续沦陷后,日军大举向南进军。当年7月中旬,重视新闻宣传工作的周恩来与文化界民主人士、统战工作干部等座谈,还特别向胡愈之、夏衍等传达了党中央的指示:广泛团结爱国新闻工作者,组织统一战线,为民族解放贡献更大的力量。

在周恩来的倡导和支持下,经胡愈之、夏衍等的酝酿,确定在新闻工作者比较集中的上海成立新闻工作者统一战线组织,并推举知名记者范长江负责筹备工作。

1938年,范长江、陈侬菲、胡兰畦(从左至右)在“青记”讨论工作。 来源共产党员网

1938年,范长江、陈侬菲、胡兰畦(从左至右)在“青记”讨论工作。 来源共产党员网

当年11月,上海的战争到了最后阶段。国民党节节败退,苏州河两岸炮火连天。11月8日的夜晚,由范长江等24人发起,“中国青年新闻记者协会”(简称“青记”)在上海正式成立。会上,大家讨论了战事的发展趋势,决定要在各地建立分会,迅速开展新闻报道活动。

“青记”延安分会成立大会。

“青记”延安分会成立大会。

抗战炮火中成长的进步团体

随着战事的发展,“青记”又四易总会“根据地”,从上海辗转到武汉、长沙、桂林,最终落脚于重庆,并正式更名为“中国青年新闻记者学会”(仍简称“青记”)。

此时的国内,抗战形势并不乐观。虽然中国共产党积极推动建立了以国共两党合作为基础的抗日民族统一战线,但国民党从未放弃反共政策,不择手段地打压包括“青记”在内的进步团体。

面对国民党当局的重重限制,“青记”艰难开展各类活动,一方面在各地设立办事处、举办新闻工作者讲习班,团结进步记者;另一方面忠于职守,始终战斗在推动全民抗战、捍卫祖国的新闻岗位上。他们打破国民党的新闻封锁,还成立了国际新闻社(简称“国新社”),向全世界宣传中国人民的抗日战争。

为了更广泛地宣传各敌后根据地的抗日活动,“青记”还于1939年组织举办了全国报纸展览会。当时,根据地的报纸要通过国民党政府和伪当局的层层关卡和封锁线才能到达重庆。展览会上,“青记”展示了众多来自敌后根据地的抗战报纸,反映了根据地艰苦奋斗的生活和争取抗战胜利的决心。

薪火相传中发展的重要力量

直到1941年,国民党制造“皖南事变”,公开破坏统一战线,作为进步组织的“青记”也成为国民党打击取缔的对象。严峻的形势下,“青记”很多活动转入地下秘密进行。

“青记”2000多名会员,为了国家和民族的独立,或战斗在最危险的战争前线,或奔走于热火朝天的敌后根据地,或紧握笔杆子与日本侵略者和国民党反动派进行不懈的斗争,一直坚持到全国解放,成为战火纷飞的岁月里最为真实的时代记录者。

1949年12月,中华人民共和国政务院颁布的《全国年节及纪念日放假办法》中创立了记者节;1999年,新的《全国年节及纪念日放假办法》再一次列入记者节,但均未确定日期。

2000年,国务院正式批复中国记协《关于确定“记者节”具体日期的请示》,同意将中国记协的前身——“青记”的成立日期11月8日,定为记者节。从此之后,每年记者节,中央、地方均举行各种纪念、表彰活动,庆祝这一新闻工作者的节日。

如今,在世界的各个角落,记者都在忙碌奔走。在国际风云变幻中,记者致力拨开云雾,为世人展示真实的情况;在国内发展的征程里,无论是科技创新前沿,还是偏远山区、乡村振兴的现场,记者都行走在最前线。他们捕捉每一个动人的瞬间,倾听每一个平凡人的故事,记录时代的发展变迁。

湛江日报社:

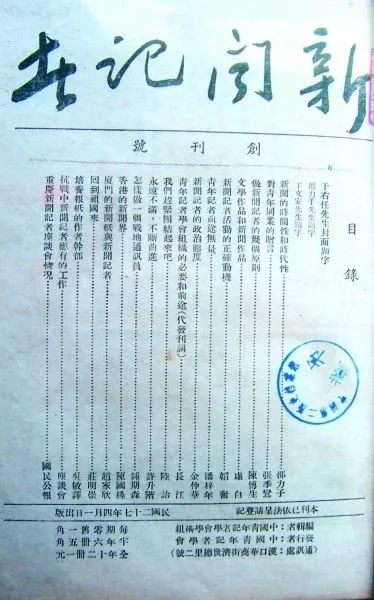

《人民报》。

《人民报》。

与人民同心 与时代同行

1948年12月25日,《湛江日报》的前身——粤桂边区《人民报》在南路革命的硝烟中诞生。历经多次变革与调整,《湛江日报》于1983年9月正式作为市委机关报发行。

乘改革春风,1988年《湛江日报》成为全国首批、广东首家自办发行的报纸,发行量一举突破10万份。1994年1月1日,《湛江晚报》创刊,两报“比翼齐飞”。

“数与网”飞速迭代,湛江日报社步履不停。2004年湛江新闻网创立、2008年推出多媒体数字报、2016年湛江云媒手机客户端上线……当初一纸红色电讯,如今已发展成拥有全媒体矩阵、综合影响力位居全国地市报前列的粤西传媒龙头。

一路走来,湛江发生了翻天覆地的变化。湛江日报有幸成为湛江历史进程的记录者、见证者和推动者。湛江日报也从一份四开四版小报,发展成为今天拥有报、网、端、微、屏、抖、视等多种传播平台的新型主流媒体。

与湛江人民同心,湛江日报社与大家彼此相携;与伟大时代同行,湛江日报社共享荣光。

致“小记者”

记录生活点滴 传递真善美

作为“小记者”,我们未像前辈那样经历风浪,但新闻工作的核心原则和职业精神是相通的。我们该如何学习、如何行动,才能不负“记者”之名?

1. 练就“四力”(脚力、眼力、脑力、笔力):

脚力:走进校园的各个角落。运动会、艺术节、社团活动、学术讲座、食堂后厨、图书馆……新闻在现场,只有走到、看到、问到,才能获得第一手材料。

眼力:培养新闻敏感。善于发现平凡生活中的不平凡,能从同学的一句话语、校园的一个细微变化中,洞察到有价值的新闻线索。要能辨别真伪,看清本质。

脑力:勤于思考。采访前要做足功课,报道时要思考如何提炼主题、安排结构,如何让报道更有深度、更有启发性。要培养批判性思维,不人云亦云。

笔力:追求“接地气、有温度、有深度”的文风。用准确、生动、简洁的语言讲述校园故事。避免空话套话,让文章可亲、可读、可信。

2. 践行新闻专业理念:

真实是生命:每一个事实、每一个数据、每一个引语,都必须核实清楚。坚决杜绝捏造、抄袭、夸大等行为。

客观求平衡:报道要力求全面,呈现多方观点,避免主观臆断和片面之词。

公正有立场:要秉持公心,维护公平正义,敢于发声,也善于促进问题的解决。

日前,湛江日报社小记者在中草药种植园参观,并作记录。记者 殷翊展 摄

日前,湛江日报社小记者在中草药种植园参观,并作记录。记者 殷翊展 摄

记者节,是一个回顾与展望的节点。它提醒我们铭记历史,致敬前辈;更激励我们立足当下,展望未来。对于我们校园小记者而言,今天的校园实践,正是未来可能走向更广阔新闻舞台的基石。你们笔下记录的,不仅是校园的点点滴滴,更是青春成长的轨迹,是时代精神在校园的微观呈现。

愿每一位校园小记者,都能在新闻实践中收获成长,让童年在真诚的记录与传播中熠熠闪光!