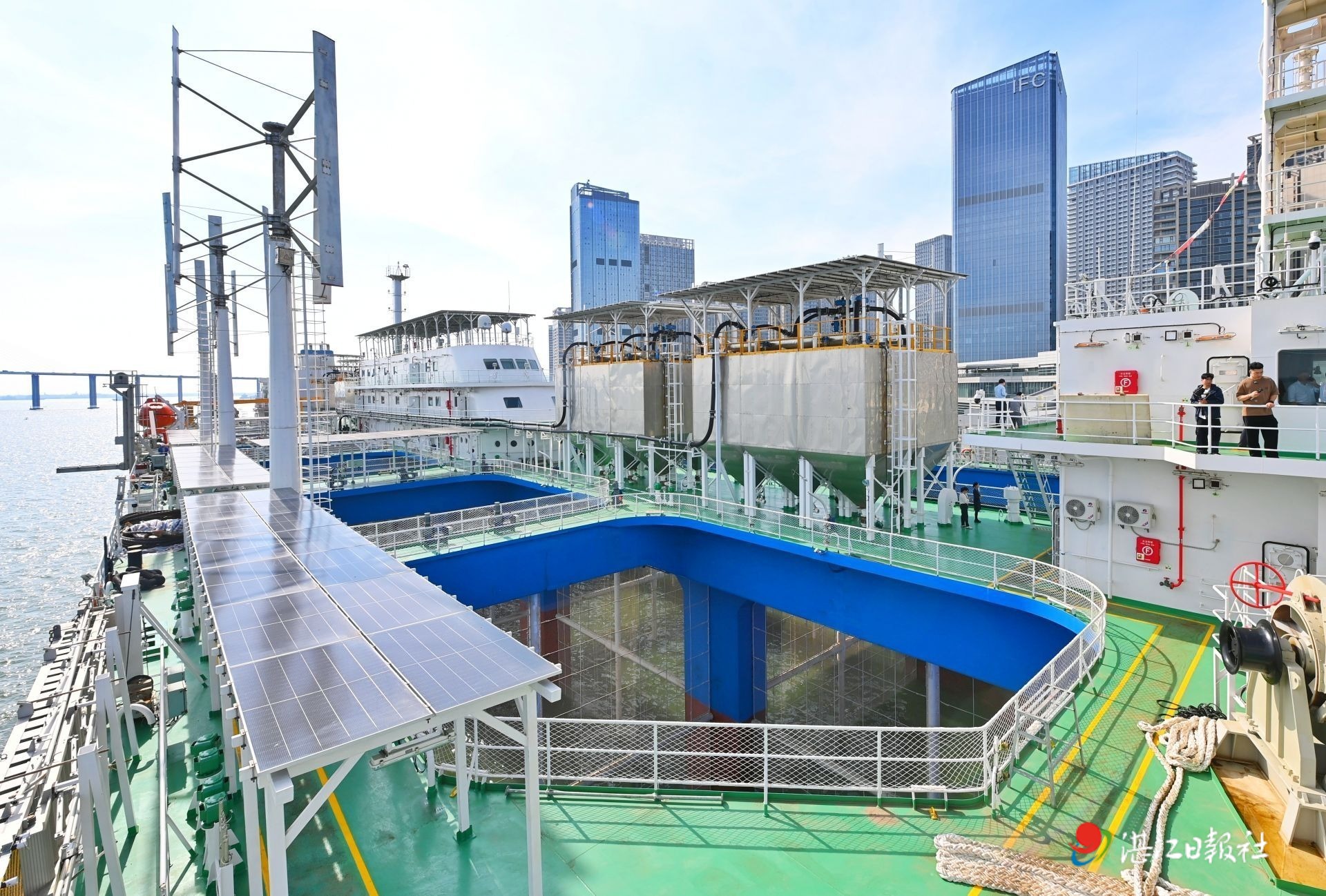

南海之滨,湛江湾畔,154米长、44米宽的“湛江湾1号”养殖平台如钢铁巨舰般静卧海面。11月19日,“养殖重器 智向深蓝”“湛江湾1号”正式交付暨公众开放日活动如期举行,随着象征平台控制权的钥匙交接、海上移动平台入级证书颁发,这艘全球首创的“漂浮式动力定位+工船化养殖”平台正式投入使用,标志着我国海水养殖产业从近岸走向深远海的历史性跨越,加快建设“蓝色粮仓”写下了浓墨重彩的湛江答卷。

“湛江湾1号”傲然矗立在经开区招商邮轮城码头。

“湛江湾1号”傲然矗立在经开区招商邮轮城码头。

应势而生:国家战略下的湛江担当

“海洋是高质量发展战略要地,向海洋要空间、要食物、要资源,是破解资源约束、保障粮食安全的重要路径。”党的十八大以来,国家将海洋事业提升至战略高度,“关心海洋、认识海洋、经略海洋”成为新时代海洋发展的行动指南。

湛江,这座拥有1556公里海岸线、全国最大红树林湿地的海洋大市,正肩负着国家战略落地的重要使命。然而,传统近海养殖长期面临环境承载力逼近上限、养殖空间受限、抗风险能力弱等瓶颈,向深远海进军成为必然选择。但深远海养殖对装备技术的高要求,成为制约产业升级的“卡脖子”难题。

“我们必须打破技术壁垒,打造属于中国的深远海养殖重器!”湛江湾实验室自2018年成立以来,便以“锻造南海科技栋梁”为己任,敏锐捕捉产业痛点,将“湛江湾1号”列为实验室头号任务。实验室组建了由海洋工程、水产养殖、新能源、人工智能等多学科专家组成的攻关团队,锚定“全球首创漂浮式动力定位养殖平台”目标,开启了为期5年的艰难攻关。

“从图纸构想到实体交付,每一步都充满挑战,但我们始终坚信,核心技术必须牢牢掌握在自己手中。”湛江湾实验室主任欧先伟表示,“湛江湾1号”的诞生,是国家战略指引、地方优势发挥、科技创新驱动的完美结合,更是湛江践行海洋强国战略的生动实践。

科技赋能:铸就深海养殖“硬核实力”

走进“湛江湾1号”,巨大的养殖箱体、先进的智能设备、清洁能源装置让人目不暇接。这艘集多项首创技术于一身的“养殖重器”,以“漂浮式动力定位+工船化养殖”的原创设计,实现了深远海养殖的革命性突破。

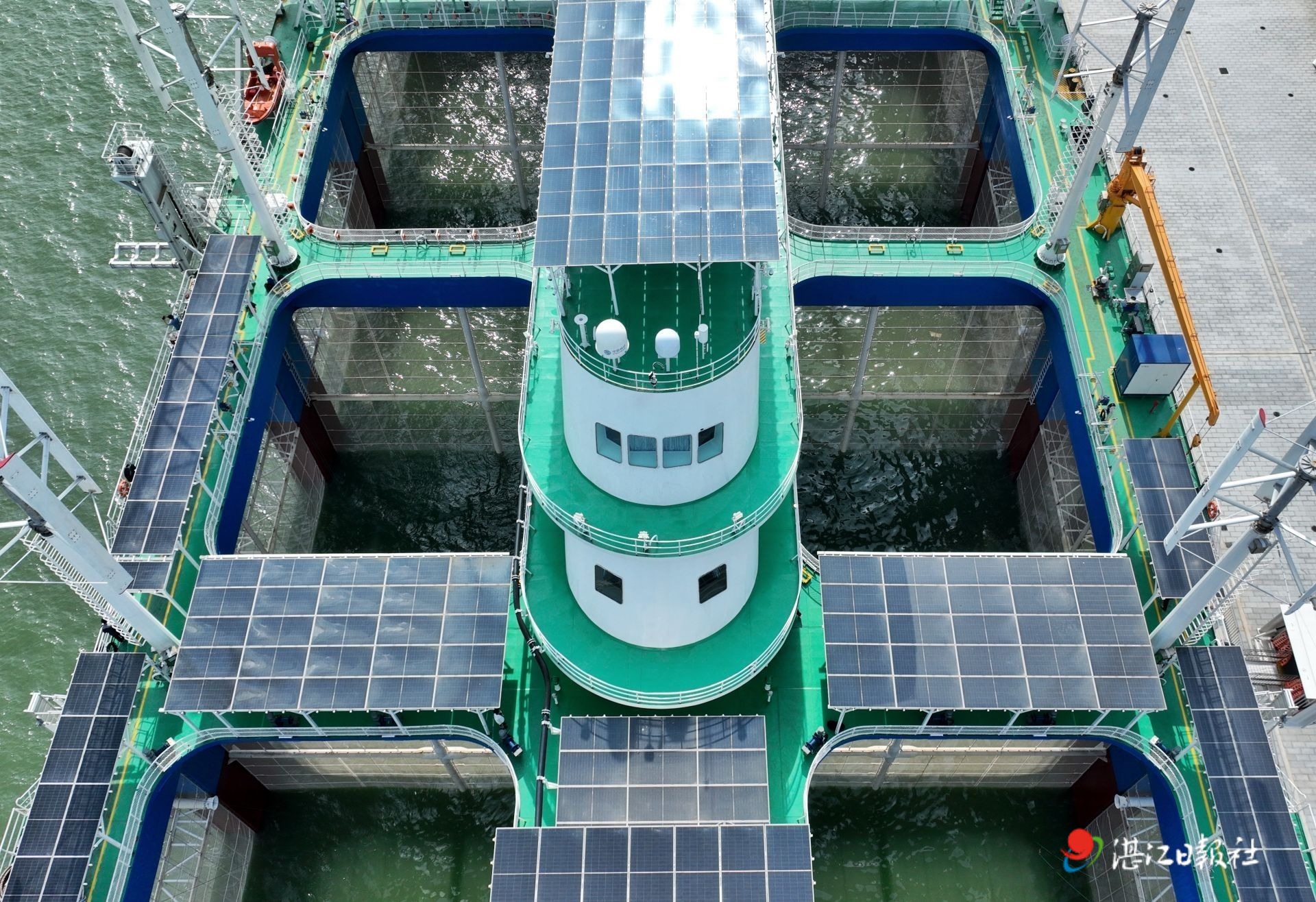

平台共设12个独立养殖舱。

平台共设12个独立养殖舱。

平台可搭载8万立方米养殖水体,年产名贵鱼品可达2000吨,相当于近千亩传统网箱的养殖规模。这一惊人产能的背后,是三大关键技术的“破局”之功。在设计层面,团队首创“以船为体、以箱为芯”的“船箱一体”融合理念,打造“半潜式超大开口船型”,彻底解决了传统养殖工船与网箱割裂、抗风浪能力弱的核心难题,可抵御12级台风,确保养殖环境稳定可控。

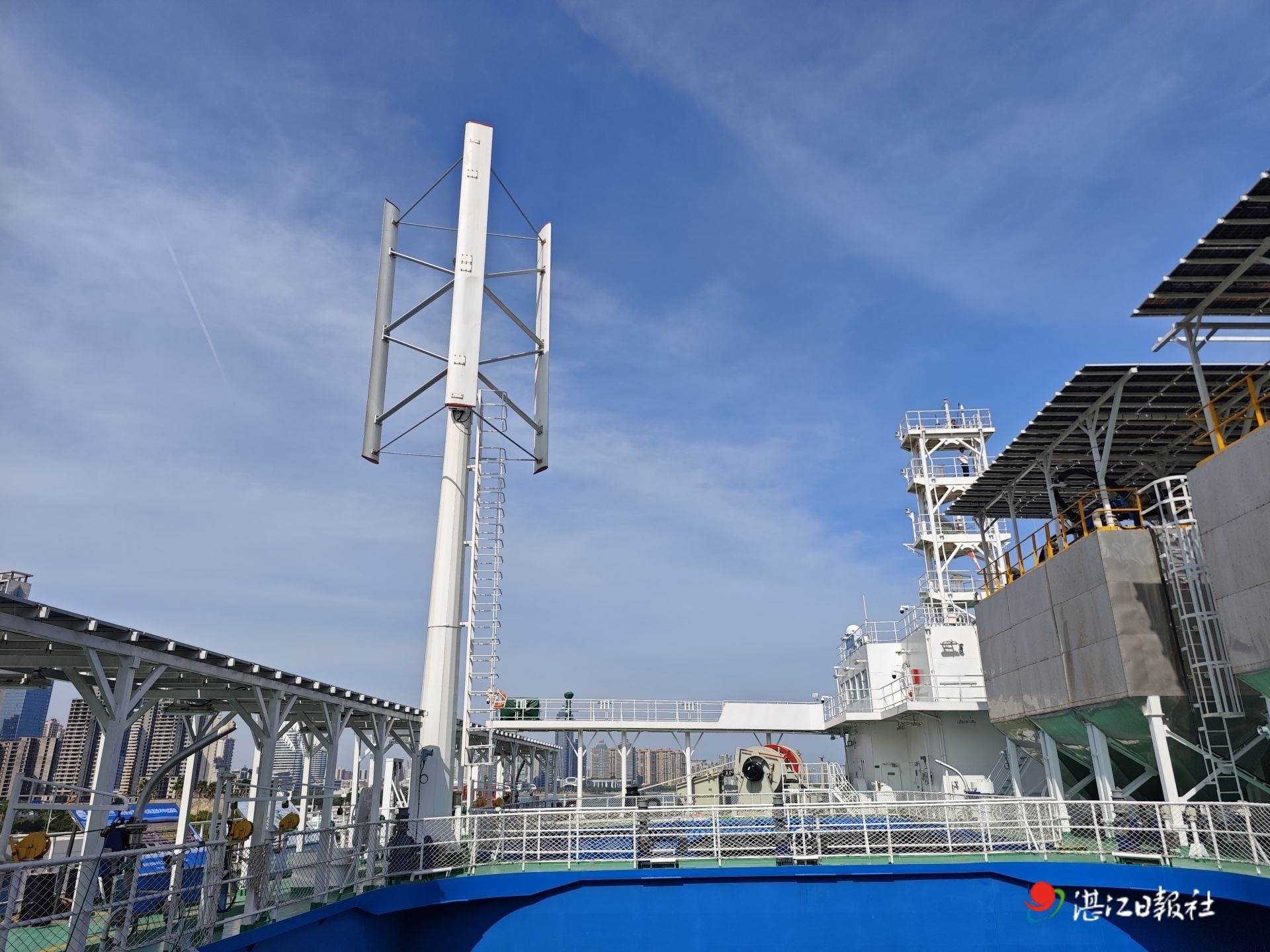

绿色低碳是“湛江湾1号”的鲜明标签。平台研发了“光伏+风电+储能+柴油辅助”的混合能源系统,配合智能能量管理算法,实现绿色能源自主供给,为全球深远海装备提供了“零碳范本”。

“AI养鱼”则让养殖过程实现智慧升级。平台搭建了覆盖“环境监测-精准投喂-病害预警-收获加工”全链条的智能管理系统,通过遍布养殖区域的传感器,实时采集水温、溶氧、pH值等参数,数据同步至云端平台;AI视觉识别系统可快速判断鱼群健康状态、摄食情况,自动调整投喂量和养殖策略。

这些核心技术的突破,不仅让“湛江湾1号”填补了南海海域高端海洋装备的空白,更推动我国从“渔业大国”向“渔业强国”转型迈出坚实一步。中国工程院院士麦康森评价:“湛江湾1号的交付,标志着我国深远海养殖装备技术达到世界领先水平,为全球深远海养殖提供了‘中国方案’。”

融合共生:激活海洋经济“多元价值”

“湛江湾1号”的意义,远不止于一艘养殖平台的交付,更在于其背后“创新链-产业链-资金链-人才链”深度融合的发展模式,为海洋经济高质量发展注入了强劲动能。

高效光伏系统。

高效光伏系统。

在产业转型层面,平台首创的“漂浮式动力定位养殖”技术,推动渔业从“靠海吃海”的传统模式向“科技兴海”的现代化模式跨越。“传统养殖看天吃饭,深远海智慧养殖则能主动适应环境、优化生产,这是一场产业革命。”湛江市副市长何嘉旻表示,“湛江湾1号”将成为广东海洋经济发展的“强引擎”,带动海洋工程、绿色能源、冷链物流、水产加工等上下游产业链升级,形成千亿级产业集群。

在协同创新层面,项目开创的“企业出题、科研答题、政府助题”模式,成功破解了“科研与产业两张皮”的瓶颈。湛江湾实验室聚焦产业实际需求开展技术攻关,企业提供市场反馈和应用场景,政府给予政策支持和资源保障,形成了产学研用深度融合的创新生态。这一模式已在广东新能源汽车、半导体等领域推广应用,未来将进一步复制到海洋工程、生物医药等战略性新兴产业,为科技创新提供更多“广东样板”。

在科技惠民层面,“湛江湾1号”用实际行动践行“创新成果由人民共享”的发展理念。交付当天同步举行的公众开放日活动,吸引了大批市民登船参观,近距离感受“AI养鱼”“绿色能源”的科技魅力。“原来深海养鱼这么高科技,不仅能吃到更优质的海鲜,还能保护海洋环境,太厉害了!”市民李女士兴奋地说。平台年产的2000吨优质海鲜,将直接丰富群众“餐桌需求”,而科普教育、开放参观等活动,则激发全社会关心海洋、热爱海洋的热情。

对于湛江而言,“湛江湾1号”与已落户的“恒燚1号”等项目集群发展,将形成蛋白丰富的“海上粮仓”,为乡村振兴和共同富裕注入新动能。

抗风浪风力发电系统。

抗风浪风力发电系统。

逐梦深蓝:从“1号”到“N号”的新征程

交付投产不是终点,而是新的起点。站在新的发展坐标上,作为南海科学研究的前沿阵地,“湛江湾1号”将开展深远海养殖技术、海洋生态保护、气候变化影响等领域的科学实验,为海洋科研提供宝贵的现场数据;作为海洋产业创新的孵化引擎,平台将加速新技术、新模式、新业态的培育,推动深远海养殖产业规模化、标准化发展。

湛江湾实验室表示未来将开展“技术迭代再突破、产业生态再延伸、标准体系再完善”三大攻坚。在技术层面,持续优化平台性能,研发更先进的养殖装备和智能系统;在产业层面,打造从“1号”到“N号”的深海科技生态圈,推动深远海养殖平台在全国乃至全球布局;在标准层面,制定深远海养殖装备、养殖技术、生态保护等系列标准,掌握行业话语权。

“我们要让‘湛江湾1号’成为湛江向世界展示蓝色实力的‘流动名片’,为建设海洋强国贡献更多‘湛江智慧’和‘湛江力量’。”欧先伟表示,实验室将以“湛江湾1号”交付为契机,持续深耕深蓝经济,加快建设现代化海洋牧场,推动海洋产业高质量发展,让这片蔚蓝海域成为孕育希望、成就梦想的“蓝色沃土”。