旅游立县·魅力徐闻——重访大陆最南端(之五)——徐闻新观念

40出头的黄康永是徐闻南山下村的打渔能手,但由于长期的过度捕捞,近年“靠海吃海”成了困难,三兄弟住着过去几十年留下来的茅草房。2009年徐闻大搞旅游开发以来,老黄开始兼职收购海鲜,转手卖给游客,挣了不少钱。如今,三兄弟全部盖起了新房。

像黄氏兄弟这样的“能人”越来越多。当采访团在徐闻寻找旅游带来的改变时,最吸引目光的就是他们——被徐闻“旅游立县”战略改变头脑的第一批人,也是徐闻的第一批“旅游专业高材生”。

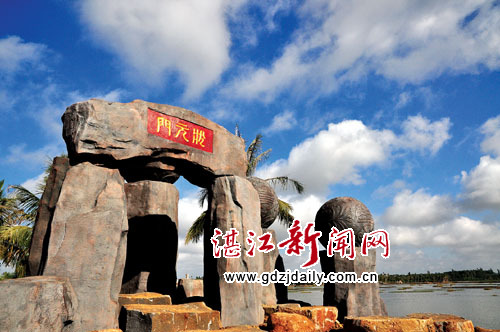

景区建起来,村民成为风景线

搞旅游开发,什么最难?不是找资金,不是搞工程,也不是做营销。在旅游专家眼里,一个真正的景区,特别是带乡村性质的旅游区,里面的每一个人都应该是一道风景,让游客处之如沐春风。但这恰恰是旅游开发中最难的环节。

在旅游开发之前,三墩一带的村庄不仅穷,而且有很多陈规陋习。譬如村民习惯到村前村后的海滩大小便,村里几乎没有家庭建厕所。为改变陋习,政府承诺每户补贴2000元建卫生间,村民只要再拿出1000多元,就能建一个不错的卫生间。没想到,很多村民根本愿意不动手,说:“我拿1000块给政府,政府干脆帮我建好算了。”为了扭转这些陋习,徐闻利用电视台、报纸持续进行宣传教育,南山镇的干部则户对户地进行耐心说服。

随着大汉三墩旅游区的建设,周边几个村都成了景区。经过两个月教育的村民们,卫生观念开始变化。如今村民家里都有了新建的厕所,再没有人去海滩大小便、扔垃圾,因为大家知道景区就是“金饭碗”,谁愿意砸自己的饭碗呢?

“文明”,是记者在大汉三墩各村走访时的第一印象。除了干净整洁的环境,村民的热情好客也令人感动。村干部们说,过去这里的村民会普通话的很少,见到外人也不搭讪。自从旅游开发搞起来,游客纷至沓来,村民们的文明举止不断提升。一些有眼光的村民开始主动向游客兜售海鲜。像黄康永这些渔民都成了“小老板”。每到节假日游客多时,村民们纷纷出来摆摊做生意,一些外出务工的村民也开始回乡创业,在景区内开起了小食店。旅游带来的收益远非过去打渔种地所能比拟——最近一年多,仅南山下村就盖起了20多座新楼。

经常的待人接物、经商贸易,让昔日只会闷头打渔、种地的农民们变得活跃起来——手头日渐宽裕的同时,越来越多的人会流畅地说普通话,会热情的招呼四方游客,也更会经营自己的生活了。今年初三墩开业时,每天都有数千村民到景区参观,景区外停的摩托车就有1000多辆;龙泉森林保护区还没开业,就经常有村民骑车去参观。休闲旅游不再是城里人的专利,对徐闻的农民来说,景区就是家门口的大公园,他们在里面游山玩水,乐在其中。

这些开朗、热情、自信的村民们已经和景区和谐的融为一体,成为这里旅游体验不可或缺的一部分。