“霜降,九月中。气肃而凝,露结为霜矣。”作为秋季的最后一个节气,霜降标志着秋日的尾声与冬日的临近。此时白日的阳光少了往日的炽烈,悬在天上像盏温润的橘灯。行走田埂间,风中还夹杂着枯草与落叶的清气。

家乡粤西的霜降,却仍保留着初秋的余韵——晨起偶见露水点缀草尖,白日里阳光依旧温煦,山野间草木未凋,只在早晚透出几分含蓄的凉意。

小时候,霜降这天,父亲天未亮便下田割稻,接着将一担担沉甸甸的稻禾挑到晒场脱粒。第二天晒谷和看守翻晒的活儿便落在我肩上。天蒙蒙亮,我赤脚走进晒场,用谷拨将金黄的谷粒仔细摊开,均匀铺满晒场。正午的阳光把谷粒焙得温热,翻谷时脚底传来阵阵酥麻。我一遍遍翻动着稻谷,让每一面都沐浴秋阳,空气里飘散着谷物朴实的香气。整片晒场被染成暖黄,像一面光滑的明镜,又如漾着金辉的湖面,映照出农家人心底丰收的喜悦。

果园里,橘子熟了,金灿灿地压弯了枝头。父亲领着一家人忙着采摘。橘子树虽不及成人高,却枝丫繁密,深秋时节,累累果实缀满其间。一只只橘子像一盏盏小灯笼,争先恐后地挤满树冠。阳光映照,每一片叶子都泛着亮光。微风过处,鼻尖尽是橘香,这是深秋里最动人的景致。

地里的萝卜也该收了。母亲常说:“霜打萝卜赛人参。”经了霜的萝卜,藏在土里的部分格外清甜。翠绿的缨子下,一个个圆滚滚的,它们将夏日的阳光雨露悄悄收藏,在秋霜的浸润中沉淀出饱满的甘甜。收回来的萝卜,大部分被母亲和姐姐仔细切成均匀的条状,撒上粗盐揉匀,再一层层码进陶罐中压实封存。母亲说,过上些时日,这些萝卜干便会变得咸香脆嫩,等到冬日早晨,就着一碗热粥,便是最熨帖的家常味道。那陶罐静静立在老屋墙角,仿佛正悄悄酝酿着一整个冬天的踏实与温暖。

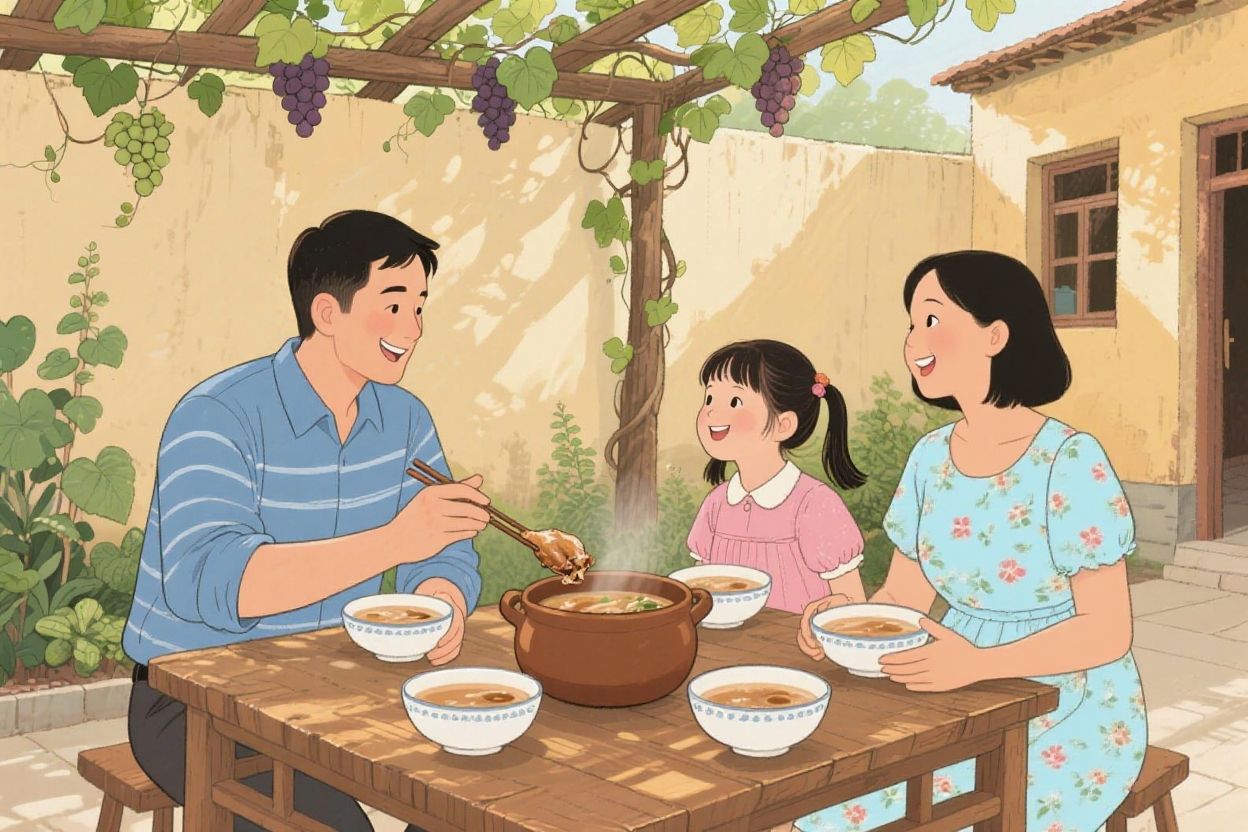

霜降这日,家乡有吃鸭肉进补的讲究。父亲一早就从门前池塘赶回一只肥硕的芦鸭,母亲在厨房里利落地收拾起来。她先将鸭块焯水去腥,再转入砂锅,添几片老姜、一把红枣,文火慢炖起来。

待到夜幕垂落,晚风添了几分清冽,砂锅已在灶上咕嘟了小半天。揭开盖子,鸭肉的醇香混着姜枣的温润气息顿时弥漫开来。炖足火候的鸭汤清亮见底,鸭肉酥烂不柴。母亲给我们每人盛上一碗,金黄的汤面上浮着点点油星。捧在手心,轻轻吹口气,喝下一口,热流顺着喉咙缓缓下沉,通体舒泰,仿佛积攒的秋寒都被这碗热汤化开了。我们将桌椅搬到灶边,就着这暖意吃得额头沁汗。母亲看着我们,笑道:“霜降一碗鸭,冬日不怕寒。”窗外偶有虫鸣,疏疏落落,不似夏夜的喧嚷,倒更衬出秋深的宁静。

吃过晚饭,我披衣出门。霜降夜的粤西,晚风带着湿润的凉意,却不刺骨。路旁的相思树、榕树仍枝叶繁茂,只在风过时偶有几片老叶旋落,并不见北方的萧瑟。月光淡淡地照在村路上,远处池塘泛着细碎的银光,空气中飘着稻茬与泥土收敛的气息。

霜降就这样悄然而至,不带严霜,不催落叶,只以一抹清润的凉,提醒着时节流转。它予人的不是寒峻,而是丰收过后、大地将息之前的那份踏实与安宁。