在人类探索未知的壮阔史诗中,总有一些名字闪耀在永恒的星河。杨振宁先生就是这样一位照亮了现代物理学天空的科学家。

这位享誉世界的物理学家、诺贝尔奖获得者、中国科学院院士、清华大学教授,因病于2025年10月18日在北京逝世,享年103岁。

杨先生走后,有人细数他在物理世界筑就的丰碑,有人怀念他在百年人生里至真至纯的品格,还有人感谢在前行路上他曾带给自己的无限力量。纵观他曾走过的路,不少人还逐渐发现:杨振宁家族的教育理念,也处处值得我们借鉴。

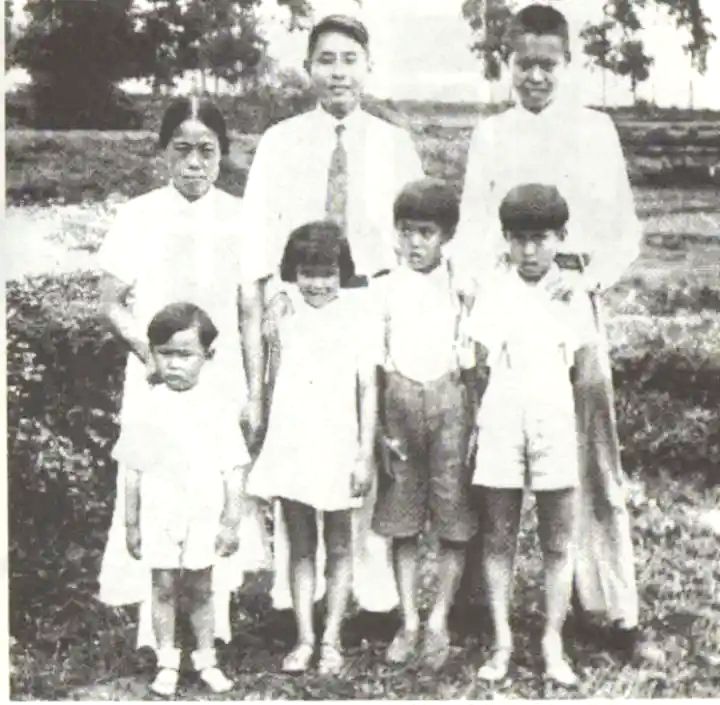

杨武之一家于昆明龙院村,后排右一为杨振宁。新华网

杨武之一家于昆明龙院村,后排右一为杨振宁。新华网

成长故事

父亲的引导:慢慢来不着急

杨振宁的父亲杨武之在杨振宁出生一年后便留学美国,在芝加哥大学攻读数学博士学位,1928年学成回国,被厦门大学聘为教授;后来杨振宁1945年赴美留学时,也正是就读于芝加哥大学。

杨武之归国后,发现杨振宁聪明懂事,非常高兴。父亲杨武之教给他来自西方的学科知识,比如用大球小球来模拟太阳、地球、月亮的运动,以及英文字母“abcde”,还有一些我国古代算术问题,比如“鸡兔同笼”和“韩信点兵”。

“我十岁左右的时候,父亲已经知道我学数学的能力很强;到了十一岁入初中的时候,我在这方面的能力更充分显示出来。”对于儿子的这份天资,杨武之早有察觉,但并没有拔苗助长,杨振宁曾对此深有感触,“父亲书架上有许多英文和德文的数学书籍,我常常翻看。从《数论》到《有限群论》,因为当时我的外文基础不够,所以看不懂细节。我曾多次去问父亲,他总是说‘慢慢来,不要着急’,只偶然给我解释一两个基本概念。”

杨武之这种“慢慢来,不要着急”的教育思想,正是使杨振宁身心得到全面健康发展的基石。杨振宁回忆父亲说:“回想起来,他当时如果教我解析几何和微积分,我一定学得很快,会使他十分高兴。可是他没有这样做。”在杨振宁初一升初二的那个暑假,父亲请历史系大学生教杨振宁《孟子》,“所以在中学的年代我可以背诵《孟子》全文。”

1977年,杨振宁(右)在北京与母亲罗孟华在一起。 新华社发

1977年,杨振宁(右)在北京与母亲罗孟华在一起。 新华社发

母亲的力量:意志坚强 无条件爱孩子

杨振宁一次在接受北京电视台节目访问时提及母亲。当时的他回忆:“我人生的前23年基本上都是跟我母亲在一起的。我母亲虽是一个旧式的女人,但是一个意志非常坚强的人。抗战时期我们在昆明,经济非常困难,光靠我父亲的薪水生活是远远不够。我们一家人能够撑下来,与我母亲的操劳跟坚强的意志有非常密切的关系。我跟我母亲的关系可以说是非常简单。但我们彼此都知道我们的关系是绝对的,对对方的爱是没有任何疑义的。这个也是我觉得我人生中很幸运的事。”

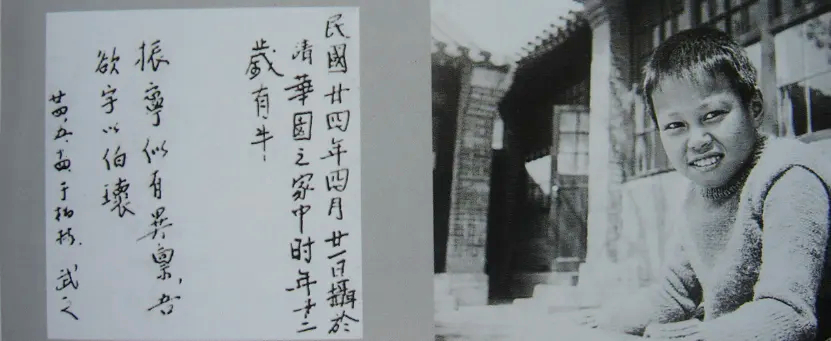

1935年杨振宁于清华园西院11号杨家院中。远在柏林念子心切的杨武之在照片背后写下:振宁似有异禀,吾欲字以伯瓌。(清华大学供图)

教育理念

从杨振宁的成长故事,我们从中感悟到几条家庭教育“黄金法则”。

一、拉开人与人差距的,是目标和兴趣。

年少时的杨振宁,不仅学习成绩优异,还在数学方面有着过人的天分与兴趣。父亲杨武之发现这些后,便引导他慢慢学习,培养兴趣与帮助他树立远大志向。

没有方向的跑车,再快也只是原地打转;有了热爱的指引,即使是自行车也能抵达远方。

做法:

1、善于发现孩子的优点:每个孩子都有擅长的领域,父母要做一个有耐心的观察家,多鼓励孩子去实现人生的多种可能。

2、 给予孩子选择的权利:兴趣往往在自由中生长,避免屡次否定孩子的爱好;也不要让孩子替你实现梦想,父母做好孩子生命中的那盏明灯,剩下的交给孩子自己。

3、允许试错,接受改变:孩子的兴趣可能会变,比如这个月喜欢跳舞,下个月喜欢下棋,这很正常。不要因为孩子“三分钟热度”就批评他,反而要鼓励他“多尝试才能找到真正喜欢的”。

二、决定孩子未来的,从不是大道理而是小习惯。

无论是在学术研究中,还是在家庭教育上,父亲杨武之的“渗透法”对杨振宁的影响很大。杨振宁小时候,家里的学术氛围十分浓厚,父亲除了培养他的学习兴趣外,还会带他阅读各类书籍,不断提升他的思想认知。他也由此养成了阅读与思考的习惯。

教育家叶圣陶先生也说过:“教育之根本在于习惯养成。良好的态度与方法,需转化为日常习惯,以便随时展现与应用,受益终身。”让好习惯逐步渗透孩子的学习、生活,这样能让孩子终生受益。

做法:

1、坚持读书:每天固定时间,父母陪孩子一起根据孩子的兴趣选书、看书;把书放在家里显眼的地方,比如客厅、卧室、卫生间,让孩子随手就能拿到。

2、学会管理时间:让孩子自己制定时间表,比如几点写作业、几点阅读,父母只做监督者,不做催促者。

三、父母拥有稳定的内核,是成就教育的关键要素。

现实生活中,常听到一些父母抱怨:“孩子成绩不稳,一道题做错一次又一次,学习总是磨磨蹭蹭,到底要怎么教?”“别人家孩子会的东西那么多,我家孩子怎么在艺术方面没有一点天赋,真的很焦虑.....”

其实很多时候,教育的问题不是条件不足,而是内核不稳。所谓“内核稳”,就是情绪稳定、心态平和,不会因为孩子的一点小事就崩溃,不会因为别人的评价就焦虑。

杨振宁的父亲杨武之一直坚持的教育理念“慢慢来,不要急”正是源于稳定的内核。

做法:

1、反焦虑:父母要学会管理自身情绪,当感到焦虑时,先暂停与孩子互动,通过深呼吸、短暂离开等方式平复情绪;与孩子沟通时,用平和陈述替代焦虑警告。

2、反脆弱:适度放手,培养孩子独立应对挫折和人生变化的能力及心态,父母要增强心理韧性,调整认知模式,学会区分事实与评价;敢于陪伴孩子试错,才能发现无限可能。

3、反内耗:减少无意识的攀比,拒绝完美执念,接纳孩子在不同成长阶段的各种变化,明确对孩子最关键的品质培养方向,如“责任感”“同理心”“抗挫力”,减少对无关信息的过度关注。

4、关注孩子的三观养成,树立正向价值观:这是成长的核心。比如责任,让孩子知道自己要对自己的行为负责;比如尊重,家人之间要互相尊重等等。

5、给孩子“无条件的爱”,给予他安全感:安全感是人格的“基石”。无条件的爱不是纵容,而是满满的爱让孩子明白:你勇敢向前走,家永远是你最坚固的底气。

教育的焦虑,往往源于对标准答案的追求。我们总在问“怎样才能把孩子教好”,却忘了每个孩子都是独一无二的种子,需要适合的培育方式。当父母放下焦虑,用心陪伴,孩子自然会沿着成长的轨迹,长成最好的模样。